第三方平台集体“撤退”!小额充值时代终结?

多年来,话费充值渠道经历了显著的变化。早期话费充值主要依赖营业厅、街头报刊亭、小卖部代充等,现金和实体充值卡是当时主流的充值方式,操作不够便捷。

此后2006年开始,电商平台入场,商家在各电商网站销售电子卡密,银行网银充值也开始出现。实体卡逐渐变成“应急选择”。

随着智能手机和移动支付的普及,2010年后,微信、支付宝等让充值秒到账,支持10元、30元小额档及自定义金额,逐渐成为人们青睐的充值选择。

2018年前后,三大运营商取消了线下渠道10元以下充值选项,这一举措促使线上渠道成为小额充值的首选,用户可以通过运营商App、微信、支付宝、美团等多个平台进行话费充值。

展开全文

然而,近年来第三方平台的小额充值服务也出现了变化。

不少用户发现微信、支付宝等第三方平台的小额充值选项消失,最低充值限额普遍提高至50元甚至100元。

就拿小编的重庆移动手机号来说,去年底该号码在支付宝的最低充值金额为 20 元,现在 20 元的充值选项不见了,取而代之的是最低50元的额度。

经查发现,微信、支付宝、拼多多、淘宝、美团等平台最低充值额均为50元,京东、抖音则需100元起充。

这对有小额话费充值需求的消费者来说非常不便,对部分用户而言,20 元或 30 元的话费充值面额更加灵活便捷,能满足日常通讯需求。一些用户会充值最低额度来保持手机通话。

不过,运营商官方渠道仍提供更为灵活的自定义充值服务,起充金额低至0.01元,满足用户小额充值的需要。

此外,部分运营商主动收缩与第三方平台的合作,鼓励用户使用自家的App进行话费充值,可以增加App的用户活跃度和粘性,便于推广其他增值服务,提升用户忠诚度。

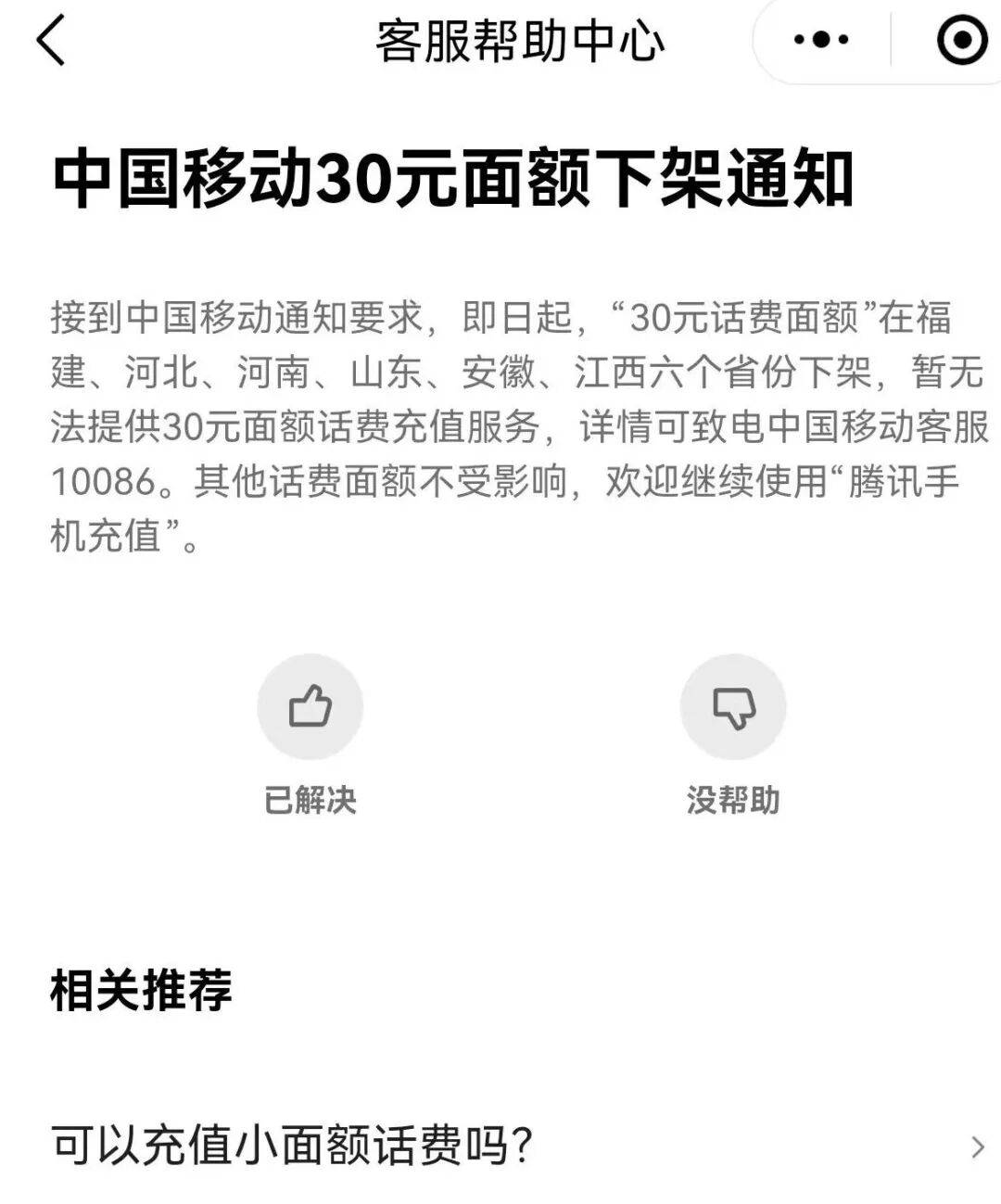

实际在去年,中国移动就已宣布在多个省暂停 30 元以下的充值金额服务。

彼时,中国移动总部工作人员解释称,因为总部没有跟支付宝和微信平台达成协议,合同到期,导致上述地区 30 元以下充值金额下架,暂时无法得知什么时候可以正常充值。

近期,话费最低50元起充被质疑不合理的话题登上热搜。

不少消费者认为,话费自由应是按需充值,而不是在一堆大额里挑充多少。

面对质疑,三大运营商和平台之间却开始了“踢皮球”的游戏。

联通表示,对平台充值有限制;移动表示,与平台小额充值合约到期,所以有50元最低限额;电信则称,充值金额都是各平台设置的。

而各平台则表示,充值面额由三大运营商设置。

就双方“踢皮球”的态度,也从侧面证明了,无论是运营商还是平台,都能意识到,设置最低充值门槛,是对消费者权益的侵害。

根据《

中华人民共和国

消费者权益保护法》第九条的规定,消费者有权自主选择商品或服务。消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者,自主选择商品品种或者服务方式,自主决定购买或者不购买任何一种商品,接受或者不接受任何一项服务。

话费充值设置最低额度,限制了消费者的选择范围,可能侵犯了消费者的自主选择权,或构成“强迫交易”。

不过也有律师指出,如运营商关闭了所有小额充值通道(如官方App、小程序、线下营业厅),属于“变相强制”用户接受50元起充,应构成“强迫交易”;如运营商仅限制了部分充值通道(如微信50元起,但官方App可小额充值),用户仍可通过其他渠道选择小额充值、自定义充值的,则尚不构成“强迫交易”。

当前因官方渠道保留选项,暂难定性违法,但无论如何,充值门槛的提高,给老年人群、低收入人群和学生等特定群体带来了实实在在的困扰,不仅影响了大家的充值习惯,还进一步加剧了“数字不平等”,或许部分用户并不了解运营商App支持小额充值。

这场关于话费充值的争议不仅仅关乎金钱,更关乎广大用户的体验与权益。

值得注意的是,三大运营商的官方App支持小额及自定义金额充值,这表明技术上实现灵活充值并无障碍,也未必会带来多大的运营成本、结算成本的增加。关键在于运营商和平台是否愿意为用户提供真正的便利。

多年的技术演进本该让充值话费更自由,但现在充10元话费反而成了奢望,何尝不是一种倒退呢?

运营商和平台应该重新审视充值门槛问题,确保用户能够根据自身需求自由选择充值金额。只有真正将用户需求放在首位,才能赢得用户的信任和市场的长远发展。

编辑:cc

评论