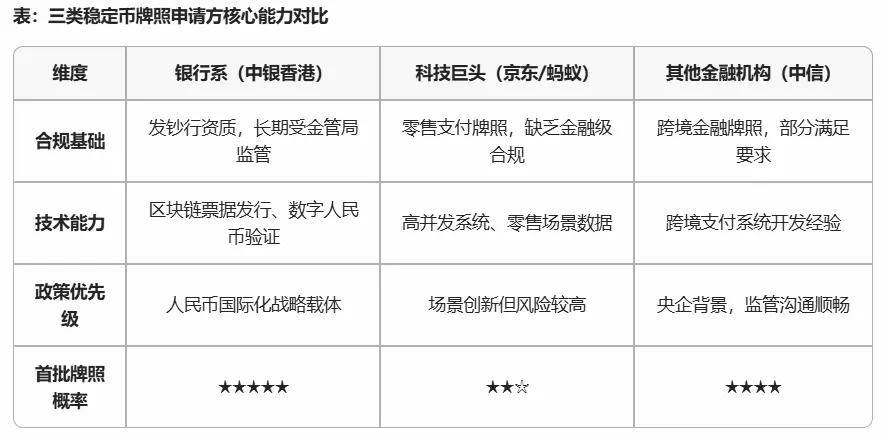

香港稳定币牌照争夺战,京东、蚂蚁等互联网巨头或出局

香港《稳定币条例》生效仅数日,市场格局已发生剧烈洗牌。曾经被视作首批稳定币牌照最有力竞争者的京东、蚂蚁集团等互联网巨头,或因难以满足“核实每一个持币人的身份”这一核心监管要求,主动退出首批牌照角逐。

01

监管铁幕落下

非银巨头的合规困境

香港金管局7月29日发布的《持牌稳定币发行人监管指引》虽为行业设定了发展框架,却也筑起了高墙。其核心要求在于对稳定币持有者实施严格实名制——每一枚稳定币背后必须有可追溯的真实身份。对互联网巨头而言,这恰中其业务模式软肋。

蚂蚁集团与京东的稳定币布局高度依赖跨境支付场景。蚂蚁国际、蚂蚁数科两大业务板块均高调宣称将在香港申请牌照;京东稳定币甚至已进入沙盒测试第二阶段,重点验证跨境支付等场景38。

然而问题在于跨境业务天然涉及多司法管辖区用户,平台如何确保离岸账户中匿名持有者的身份可被实时验证?现有技术架构难以实现监管要求的“原子级合规”。

更令非银机构却步的是监管的谨慎态度。金管局总裁余伟文明确表示,首批牌照仅发放“个位数”,可能仅有2-3家机构能够突围。面对高投入、低通过率的现实,互联网巨头选择暂时退避成为理性决策。

02

传统金融上位

牌照争夺战的资源重构

当互联网巨头退场,中银香港与中信集团(联合信银国际) 凭借“监管友好型”基因成为领跑者。中银香港的核心优势在于其人民币清算行独占性。

展开全文

作为香港唯一人民币清算行,其全球清算网络可直接嫁接稳定币发行,服务于大湾区跨境贸易与数字债券场景,成为人民币国际化的战略支点。技术层面,中银香港已在以太坊发行2亿人民币代币化票据,并迁移数字人民币跨境结算经验,形成“央行数字货币平替”模式。

中信集团则依托央企背景构建跨境金融协同网络。通过联合子公司信银国际申请牌照,复用集团跨境金融牌照资源(如MSO牌照),其稳定币若发行成功,可与中信系证券、资管业务形成闭环,为机构客户提供跨境支付、数字债券发行一站式服务。

·发钞行系机构:天然合规优势

中银香港作为香港三大发钞行之一,具备近乎“与生俱来”的竞争优势。其稳定币方案可直接嫁接现有银行KYC/AML体系,实现法币兑换到稳定币流通的全链路合规。这种“央行数字货币(CBDC)平替”模式,既满足监管对资金流动的绝对控制需求,又为跨境人民币结算铺路。

·央企金融组合:协同作战破局

中信集团通过旗下信银国际联合多家机构组成申请联合体,以资源互补策略冲击首批牌照。这种模式既规避了单一机构能力短板,又通过整合合规资源满足监管对“可持续经营能力”的考量。

值得注意的是,渣打银行(香港)、汇丰银行等其他发钞行同样蓄势待发。传统金融机构的集体入场,标志着稳定币发行从“技术创新主导”转向金融合规能力比拼的新阶段。

03

技术变量入场

XBIT模式开辟第三条路径

当牌照资源向传统机构倾斜,技术平台却以另一种方式切入战场。XBIT去中心化交易所的创新模式引发市场高度关注——它虽不直接发行稳定币,却成为持牌机构不可或缺的技术赋能者。

该平台的核心突破在于通过智能合约实现“自动验证+零信任托管”:用户发起交易时,系统强制调用Chainalysis等第三方合规接口,实时核验身份是否符合FATF旅行规则。这一设计既规避了平台集中存储用户数据的法律风险,又确保每笔交易可追溯至持牌机构。

市场数据印证了其价值:今年7月XBIT平台稳定币交易量环比飙升230%,其中65%来自机构用户的技术对接需求。更值得关注的是其与香港数码港共建的“Web3合规实验室”,重点研发零知识证明技术,力求在不泄露用户隐私前提下向监管证明交易合法性。

这种“技术中继层”定位,为牌照与技术割裂的市场提供了融合方案。

04

点评

牌照背后的金融秩序重构

香港稳定币牌照之争,本质是“国家信用背书”与“科技平台创新”的路线选择。中银香港与中信集团的领先,揭示了新金融时代的核心规则——在数据主权与金融安全成为全球共识的当下,监管信任度比技术创新更稀缺,政策协同性比用户规模更关键。

未来,科技公司或需重新定位——是成为银行系的技术外包方,还是等待监管沙盒的宽容度提升?答案将决定下一代全球金融基础设施的权力分配。

评论