平壤夜记:“能帮我们扔掉吗?” 两个中国游客与朝鲜女大学生的温暖暗号

飞机降落在平壤机场时,我背包里塞满了各种零食。泡面、饼干、巧克力——朋友们语重心长的忠告犹在耳边:“多带点吃的,那边物资紧张,别饿着自己。”这份沉甸甸的“未雨绸缪”,在接下来的日子里,却成了我此行最意想不到的注脚,最终在平壤一个寻常的路灯下,酿成了难以言喻的感动。

旅程第二天,恰逢朝鲜大型团体操与艺术表演《阿里郎》上演。票价不菲,但我们毫不犹豫地购票入场。当十万人整齐划一地铺满整个体育场时,那是一种无法用语言精确描述的宏大——人的身体在这里成了最精密的零件,组成瞬息万变的壮阔图景。人潮涌动如海,动作精准如机械,却带着灼热的生命能量。更让我心弦震动的是观众席。白日街头那些沉默而谨慎的面孔,此刻被一种纯粹的、近乎孩童般的兴奋点亮。当巨大的背景板翻动出震撼图案,当整齐的声浪掠过看台,身边那些普通的朝鲜观众,眼中闪烁着毫不掩饰的光彩,欢呼与惊叹发自肺腑。我被这巨大的集体热情所裹挟,心头震荡:原来那些被我们习惯性解读为“压抑”的面容之下,同样蕴藏着如此炽烈、渴望表达的生命力。

展开全文

旅程最后那晚,我和朋友按捺不住探索的好奇,趁着夜色,拎上那袋几乎未动的沉重零食,悄悄溜出了酒店大门。平壤的夜是沉默的织锦,街道宽阔却行人稀少,只有路灯投下孤独的光圈。我们这两个拎着醒目大塑料袋的异乡客,走在空旷的街道上,像移动的标靶,每一步都引来无声的侧目。

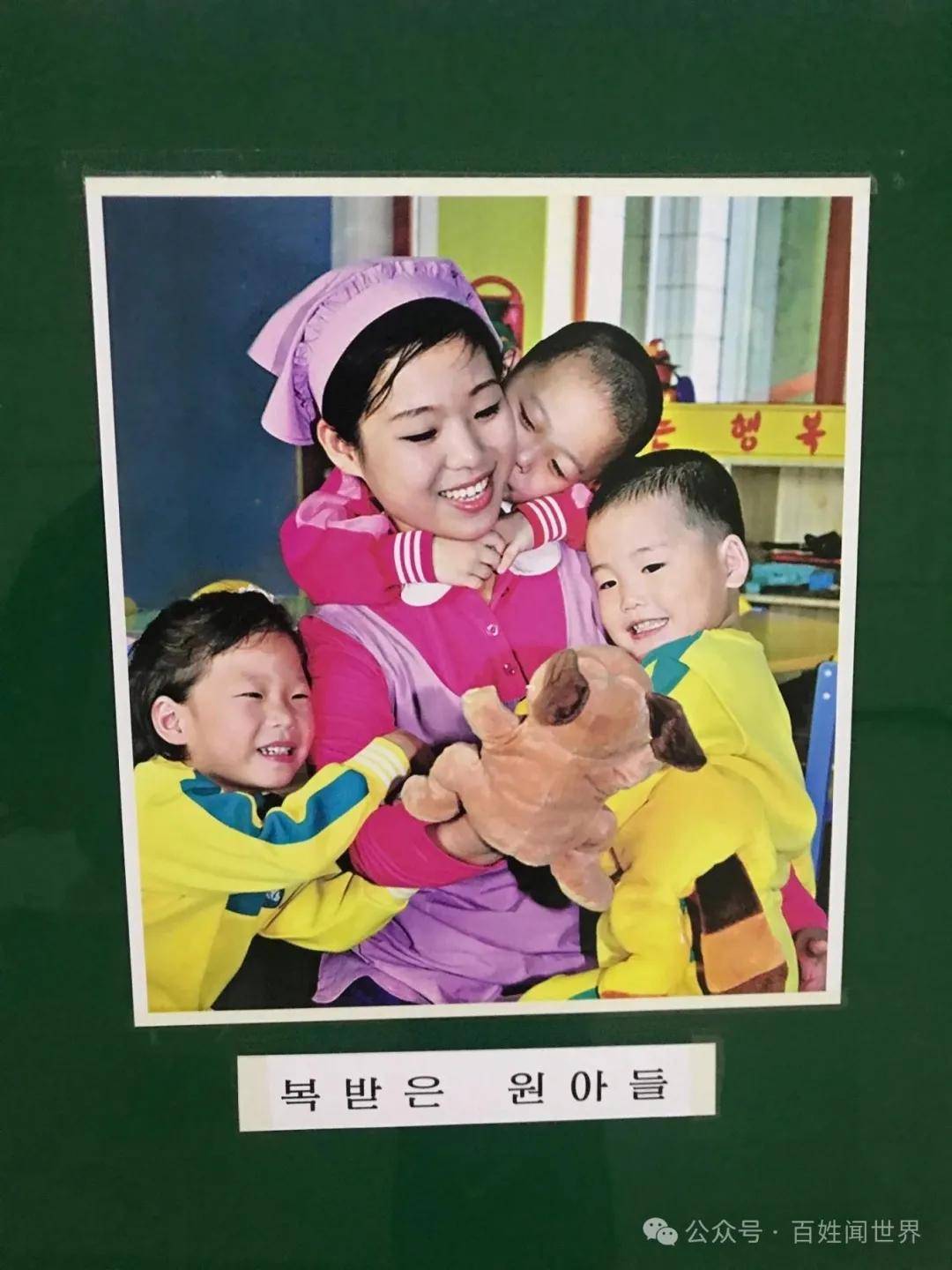

转过街角,前方公园入口处,一盏老旧路灯洒下昏黄光晕。光圈中心,两个穿着素净深色裙装的年轻姑娘,正倚着灯柱低头读书。光影勾勒出她们清秀专注的侧脸轮廓,如同一幅静谧的旧油画。这画面与白日的宏大喧嚣形成奇异对照,一种极朴素的求知之美。

我们下意识朝她们挥手。姑娘们警觉地抬起头,看清是我们两个外国人时,眼中瞬间掠过一丝紧张和拘谨,迅速合上了书本。我和朋友相视一眼,那袋沉甸甸的零食此刻在手中发烫——里面是她们可能很少接触的“奢侈品”。直接赠与?这念头刚冒出来就被压了下去。我们不愿让这份好意变成一种高高在上的施舍,刺痛她们敏感的自尊。

“你好!”我试探着用中文开口。没想到,其中一位姑娘略显生涩但清晰地回应:“你...好!”她们竟是平壤外国语大学中文系的学生!这意外的语言桥梁瞬间融化了紧张。姑娘们腼腆地笑着,汉语虽不流利,却足够进行简单温暖的交流。她们好奇地询问中国的大学生活,眼中闪烁着对远方世界的想象微光。

看着她们青涩而真诚的脸庞,再看看手中这袋格格不入的零食,一个念头在脑中成形。“你们知道哪里有垃圾桶吗?”我指着袋子,语气带着点“困扰”,“这些明天带不上飞机了,我们找了半天也找不到地方扔。”两位姑娘明显愣住了,看看袋子,又看看我们,脸上写满了难以置信:“这些...都要扔掉?” 朋友立刻点头,语气“无奈”:“是啊,挺麻烦的,能帮我们处理掉吗?”

她们犹豫着,小声用朝语快速交换了几句。其中一位姑娘终于伸出手,小心翼翼地接过那个满载“困扰”的袋子。指尖相接的瞬间,能感受到那份克制的、轻微的颤抖。她们没有多说,只是匆匆向我们点了点头,随即转身,紧紧抱着那袋零食,像抱着一个易碎的珍贵秘密,快步融入了公园的沉沉夜色里,背影很快被黑暗温柔吞没。路灯下,空留我和朋友静立,心头却异常温热明亮——我们知道,那袋食物绝不会被丢弃。它以一种最不惊扰的方式,完成了一次微小而郑重的交接。

朝鲜实行着精密的计划经济体制,民众基本生活口粮由国家配给。然而零食点心这类非必需品,却需要家庭从有限的经济来源中挤出钱来购买。那一袋对我们而言可能只是旅途累赘的食物,在她们的生活天平上,或许有着超出我们想象的分量。

回到酒店,窗外的平壤依然沉浸在静谧之中。白日里《阿里郎》十万人掀起的山呼海啸犹在耳畔,那是一种国家意志锻造的集体能量,令人屏息的统一与力量。而此刻,脑海中挥之不去的,却是路灯下那两个纤秀身影接过零食时,眼中瞬间点亮又强自按捺的微光,以及她们抱着袋子匆匆消失时那份生怕辜负的小心翼翼。

宏大叙事固然震撼视觉,但真正能凿穿心灵厚壁的,往往是暗夜里不期而遇的星火。那袋零食轻如尘埃,却因两位朝鲜姑娘眼中瞬间燃起又迅速藏好的珍惜之火,拥有了沉甸甸的份量。她们匆匆消失于夜色,像怀抱易碎的星光——这卑微的谨慎本身,就是对善意最郑重的签收。

原来善意最好的抵达,并非昂首阔步的赠予,而是俯下身,为对方的尊严轻轻留一道侧门。我们笨拙的“请求帮忙”,撞上了她们默契的“不忍浪费”,共同守护了那薄如蝉翼却重若千钧的东西——它让两个普通夏夜在记忆里持续燃烧。

多少宏大的高墙,其实经不起一缕微小真实的暖意。那一晚平壤的灯光之下,我们笨拙地拆除了自己心中预设的樊篱:原来照亮陌生与隔阂的,有时只需要一袋零食的微光,和敢于相信对方懂得珍重的勇气。

评论